香港成全球首個合法Web 3.0中心港府5000萬扶持虛擬資產生態圈

相信Web 3.0是繼元宇宙之後,近幾年在互聯網行業的熱門話題。不少專業人士認為Web 3.0將帶來下一代互聯網產業的革命,因為其整合了區塊鏈技術、去中心化應用和人工智能去構建一個更安全、開放、透明的互聯網世界。

比特幣成Web 3.0初期產物

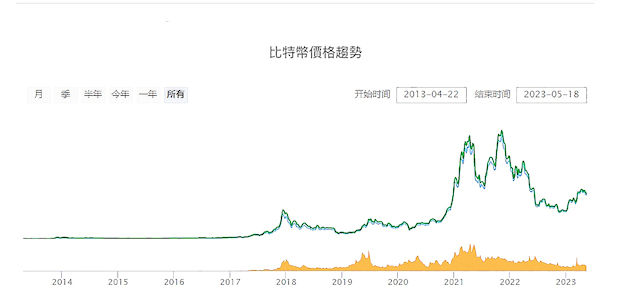

這樣純技術的描述可能有點抽象,那我們就來看看其最新發展吧。比特幣等加密貨幣是Web 3.0初期的產物,多年來搞動了整個世界。2009年比特幣剛出現的時候,一美元可以買到1300枚比特幣,目前每枚比特幣的報價是26822美元,價格漲了百萬倍,形成的總市值達5246億美元。比特幣不屬於任何一個國家與企業發行的商品,是一名號稱「中本聰」的計算機極客(Geek)開發和創始的,一件令人匪夷所思的事情。

比特幣是第一個去中心化的加密貨幣(Cryptocurrencies),使用分布式賬本的區塊鏈(Blockchain)技術,後來有近800種以上的加密山寨貨幣(altcoin)在外發行流通。比特幣初期在內地發展很好,一度佔挖礦算力的65%,還創立了幾個活躍的加密貨幣交易平台,是主要的聚集地。不過,因金融監管等原因,2017年9月內地推出ICO(首次代幣發行)禁令,2022年5月內地禁止加密貨幣挖礦,其間比特幣期貨合約在美國芝加哥商品交易所(CME)上市,美國某些州通過了對加密貨幣友好的法律成為挖礦產業聚集地,比特幣期貨ETF獲美國證監會(SEC)通過,美國至此成為加密貨幣中心。

針對加密貨幣發展以來衍生出的一系列風險問題,今年3月,美國監管機構起訴世界最大的數字資產交易所幣安(Binance),指控加密貨幣創業者Justin Sun操縱市場,審查美國最大的加密貨幣平台Coinbase,加密貨幣行業在美國迎來整頓風暴,也為加密貨幣聚集地的轉移埋下伏筆。

港府發展國際虛擬資產行業

去年10月,港府發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》,指出香港作為國際金融中心,將扶持國際虛擬資產業務的創新和生態系統,港府將帶頭發行非同質化代幣(NFT)、推動綠色債券代幣化、數字港元等相關試驗計劃。港交所將上線亞洲首批虛擬資產ETF產品,港府將撥款5000萬港元扶持香港Web 3.0生態圈。

今年2月20日,香港證監會就有關監管虛擬資產交易平台的建議發布了諮詢文件;4月19日,香港法院首度認定「加密貨幣是財產」;在港版《證券及期貨條例》的規管下,香港於6月1日起正式成為全球首個對虛擬資產交易平台進行監管與發牌的地區。

加密貨幣等虛擬資產只是其中一個重要環節,非同質化代幣(NFT)、穩定幣、交易平台、交易借貸、保險、去中心化金融(DeFi)等不同類型的應用才構成了Web 3.0完整的生態系統。

帶來百萬億美元商機

香港現在做的就是全球首個「合規版」Web 3.0,為不規範而經歷了10幾年行業動盪起伏的玩家及從業人員打了一劑強心針,將為符合監管要求的他們提供合規合法的身份。

自港府提出大力發展虛擬資產行業後,據統計3-4月份有超過200場不同規模的Web 3.0活動及聚會在香港舉行。4月,更有來自全球的數萬名Web 3.0從業員和粉絲參與「2023香港Web 3.0嘉年華」。行業反應熱度可見一斑。

至於Web 3.0能夠為香港帶來甚麼商機與變化,可能普羅大眾的簡單猜測都會限制了自己對前景的想像,那就引用港府的發言來框算出一個令人振奮的權威願景。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟明確指出,比特幣、以太幣等虛擬貨幣的交易量太小,只有一萬億美元。香港Web 3.0的目標不只是交易虛擬貨幣,而是希望讓Web 3.0賦能和服務實體經濟。利用代幣化的方法,提高包括債券、房地產及另類資產在內的各類資產的流動性,這是一個百萬億美元級的商機。

特首李家超更表示:「創科是香港重點發展領域,Web 3.0發展正值黃金起點,能改變原有的商業運作模式,同時創造更多新機遇,香港要敢於成為這波創新浪潮的引領者。」

新加坡是最大競爭對手

同為國際金融中心的新加坡,有超過230萬新加坡人已開始投資加密貨幣,佔新加坡人口近半的滲透率,而這種趨勢開始在東南亞蔓延。但是,隨着一些問題蜂擁出現,新加坡金融管理局(MAS)開始對交易平台採取了一些強硬的管理措施,例如不能向公眾進行營銷及推廣,限制散戶投資部分加密貨幣等等。

與新加坡相對寬鬆的管制理念不同,香港採取註冊與發牌制度,VATP(Virtual Asset Trading Platform)牌照制度看似嚴格,但是從長遠來看,可能會令加密貨幣在香港做得更大,走得更遠。

文:慈益