玉冰燒晶瑩剔透米酒加豬肉製成

港澳大灣區坐落珠江東西兩岸,東西北三江匯合而成了珠江三角洲,千百年來,這個沖積平原阡陌縱橫,是魚米之鄉,民豐物阜,人才輩出,主要有3個縣,又名為三邑,就是南海、番禺和順德,當地人簡稱南番順。後來地理編制重新規劃,三邑變作三區,番禺撥入廣州市,而南海和順德則歸佛山所轄。

佛山美酒之鄉

兩地均是大灣區9市之一,自古以來就是嶺南重鎮,上輩總愛以廣佛同稱;前文提過全國首個客家娘酒文化館,不在惠州而在佛山,此地不單有「武術之鄉」之稱,黃飛鴻、葉問、李小龍等著名武術家都是佛山人,也是廣東「美酒之鄉」。

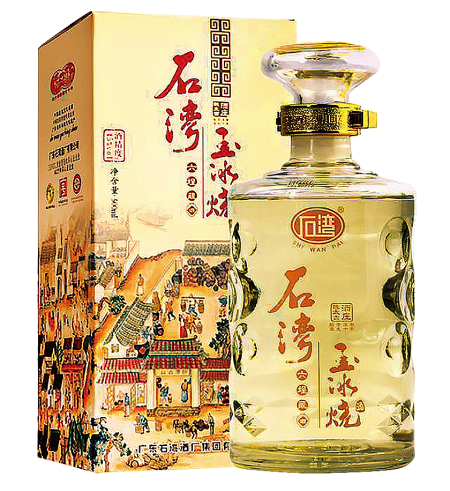

佛山古稱「禪城」,現在仍有禪城這個區,區內的「石灣鎮」出產了一種非常另類而且有特色的酒──玉冰燒,是廣東米酒的一種,選用優質大米為原料,以小曲為糖化發酵劑,經過兩次蒸餾出來的米酒,俗稱雙蒸或孖蒸,導入本地窯造的大陶甕中(石灣陶瓷也是我國有名的工藝,有機會再分享)。

豬肉令米酒綿甜幽香

玉冰燒所以另類,在於一個傳統獨家秘方;話說清朝道光十年(1830),鄉人陳屏賢在石灣朱紫街,即現時太平街106號,創立「陳太吉酒莊」釀造米酒,承襲傳統工藝,標榜「醇舊太吉酒」,以水質優良,米料充足,手藝正宗,酒缸陳舊為招徠,生意蒸蒸日上,成為地方名酒。

所謂積善之家,必有餘慶,到了第三代,便出了一個進士,被光緒皇帝欽點翰林,官至貴州省正主考官,那就是陳屏賢的孫兒陳如嶽,不過到了光緒二十一年(1895),陳如嶽眼見甲午戰爭(1894)失敗,朝中貪污腐敗,國力日虛,心灰意冷,於是找個藉口,辭官歸故里。陳如嶽回鄉後,父親便退下火綫,讓兒子接掌陳太吉酒莊。

陳如嶽雖然寒窗苦讀,但自少在酒坊內耳濡目染,對釀酒的過程瞭如指掌。他當過朝廷命官,當然博覽群書,見多識廣,承繼祖業後,銳意改革,看見廣東同鄉愛以不同藥材甚至動物如蛇、老鼠仔,以至昆蟲等加入米酒中浸漬成為保健酒,經過不斷研究,反覆試驗和比較,他在米酒中加入豬的肥膘肉,以大缸陳藏後過濾,再經過精心勾兌,肥肉也起了澄清作用,酒體變得清澈透明,結果發現浸泡過肥肉和陳化後的米酒酒質與別不同,酒味綿甜柔和,豉香濃鬱,口感豐滿,滋味醇和,幽香甘冽油潤,於是「玉冰燒」就這樣橫空出世了。

那為甚麼叫玉冰燒呢?陳如嶽是翰林學士,咬文嚼字改個有意思的酒名當然難不到他,陳學士看見浸過酒的豬肉就像一方無瑕的白玉一般,酒液又晶瑩剔透,冰清玉潔,而且這酒是蒸餾而成,必須過火,廣東人就管它叫燒酒,同時粵語「肉」「玉」同音,於是靈機一觸,就以「玉、冰、燒」為酒名,聽起來挺有詩意。

仍在廣東原址生產

玉冰燒也是白酒的一類,同樣是糧食酒,酒精含量不高,傳統只是30度以下,沒有茅台、五糧液、瀘州老窖等53度那種狠勁,它被定性為豉香型,因為香味有一點像豆豉的氣息。

陳太吉酒莊迄今已有近200年歷史,是廣東真正還在原址生產的老字號,他們還在該址設立了「嶺南酒文化博物館」,藉此向公眾介紹嶺南酒文化的傳奇和歷史,以及傳統釀造技藝。本來當年在佛山還有一間「人和悅酒莊」,也效法陳太吉釀造玉冰燒,後來搬到香港,在灣仔鵝頸橋附近的軒尼詩道設店,如今已不復存在,只餘一棟人和悅大廈。

「斬料,斬料,斬大嚿叉燒,油雞鹵味樣樣都要,斬大嚿叉燒,嘩!有玉冰燒,玉冰燒,坐低飲杯玉冰燒,勝嘅!」這是80年代玉冰燒在香港電視上的廣告歌曲,當時人人琅琅上口,不過那不是陳太吉的產品,卻是珠江橋牌的。

鍾鑑明

一塊豬肉令玉冰燒橫空出世。